一、成语释义

拼音:ào xuě líng shuāng

释义:形容不畏霜雪严寒,外界条件越艰苦越有精神;比喻经过长期磨练,面对冷酷迫害或打击毫不示弱、无所畏惧。

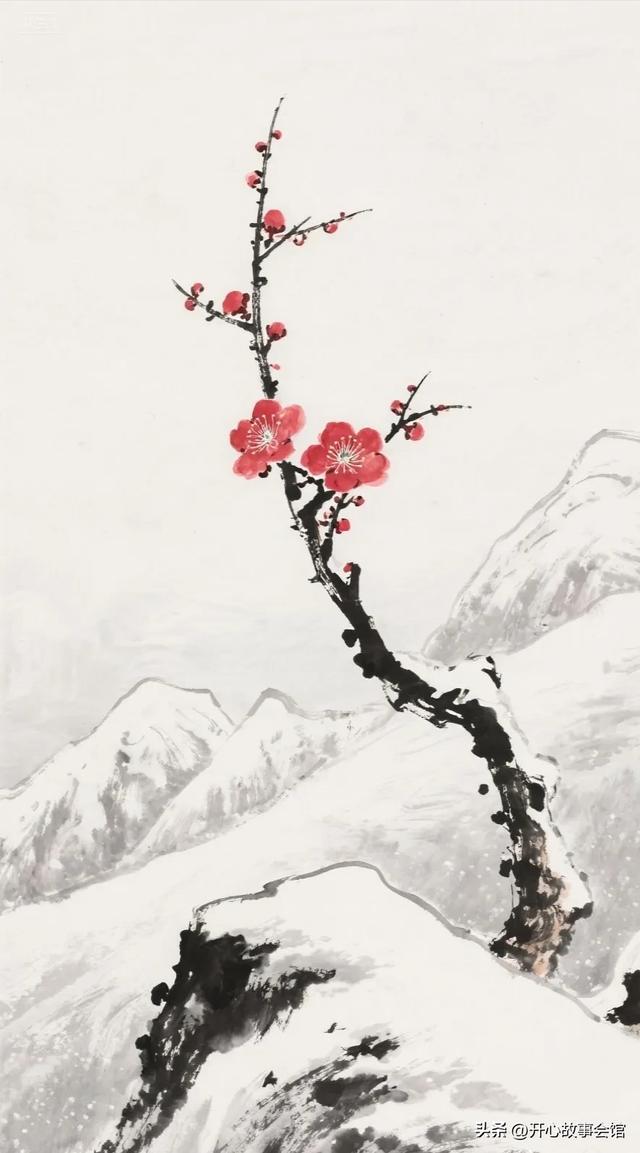

核心意象:以“傲”(傲慢、蔑视)与“凌”(凌驾、战胜)的动态,结合“雪”“霜”的严寒意象,构建出坚韧不屈的精神图景。

二、出处溯源

最早文献:

出自宋代杨无咎《柳梢青》:“傲雪凌霜,平欺寒力,搀借春光。”此词以梅自喻,赞颂梅花在严冬中傲然绽放,既欺压寒气,又暗借春光,象征高洁品格与生命力量。

历史演变:

成语由诗词凝练而来,后逐渐脱离具体意象,成为形容人或物在逆境中坚贞不屈的通用表达。

三、近义与反义

【表格】

类别 成语 释义

近义词 坚贞不屈 坚定而有气节,绝不屈服

无所畏惧 什么都不怕,形容非常勇敢

傲雪欺霜 与“傲雪凌霜”同源,强调蔑视严寒

反义词 含垢忍辱 忍受耻辱,形容委曲求全

逆来顺受 对恶劣环境或待遇顺从忍受

委曲求全 为顾全大局而勉强迁就

四、例句与用法

1. 自然描写:

“深山中的古松傲雪凌霜,枝干如铁,见证了千年的风霜。”

2. 人物赞颂:

“文天祥被囚狱中,仍傲雪凌霜,写下‘人生自古谁无死,留取丹心照汗青’的千古绝唱。”

3. 现代应用:

“科研团队以傲雪凌霜的精神,突破技术封锁,完成了这项‘不可能的任务’。”

4. 语法功能:

• 作谓语:如“寒梅傲雪凌霜,独自绽放于冰崖之上。”

• 作定语:如“他有着傲雪凌霜的品格,从不向权势低头。”

五、文化内涵

1. 精神象征:

成语以自然意象隐喻人性光辉,体现中国文化对“坚韧”“气节”的推崇。梅花、松柏等植物常与之关联,成为文人墨客笔下的精神符号。

2. 哲学对比:

与“随波逐流”“委曲求全”形成鲜明对比,强调在逆境中保持独立人格与原则的重要性。

3. 现实映射:

在当代社会,成语可引申为面对压力、挑战时的坚定态度,如职场竞争、国际博弈中的不屈姿态。

六、使用规范

1. 语境适配:

• 适用于描述极端环境下的坚持或道德困境中的坚守,不可用于轻微困难或普通场景。

• 示例误用:“他只是迟到了几分钟,却傲雪凌霜地辩解。”(程度过轻,应改为“强词夺理”)

2. 情感色彩:

含褒义,需避免在贬义语境中使用。

3. 搭配建议:

• 常与“品格”“精神”“气节”等词连用,强化正面意义。如:“傲雪凌霜的品格,是中华民族的传统美德。”

结语:

“傲雪凌霜”不仅是自然的写照,更是人性的宣言。它告诉我们:真正的强大,不是没有脆弱,而是脆弱中依然选择挺立;真正的胜利,不是征服世界,而是征服内心的怯懦。正如那枝头的梅,雪愈重,香愈浓。

转载请注明来自1Mot起名网,本文标题:《寒气反义词(成语傲雪凌霜全解)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...