谈到中国建筑史,有两位学者不得不提——梁思成和他的夫人林徽因。他们终其一生研究中国古代建筑,为中国建筑史学奠定了基础,直到今天依然对中国建筑界有很大影响。

▲林徽因、梁思成

林徽因曾在《论中国建筑之几个特征》中对“斗栱”做了详尽的描述:“中国建筑的第二个显著特征,并且与屋顶有密切关系的,便是‘斗栱’部分。”可见林徽因对“斗栱构造”这一中国建筑特色很是喜欢。而彭州一座唐宋时期的古寺便完整地保留了斗栱构造,而且是成都市保存最为完好的一座古庙宇。

有一座寺庙

为你

把这世界的全部美好

深深珍藏

涌华寺

公元920年,

前蜀后主王衍巡游天下,

来到今天的彭州市

磁峰镇涌华村境内,

看到这大山里生长的牡丹

又多又大、雍容华贵,

如同天边“彩泻霞涌”。

陪同的官员和士绅见圣意甚悦,

便恭请王衍给当地的一座寺庙赐名。

于是便有了以“彩泻霞涌”之意

赐名的“涌华寺”。

寺周围林木丰茂,静谧幽深,

在这里既可观赏山林美景、聆听自然;

也可修身养性、沉淀自我。

自此以后的一千多年里,

求神拜佛的善男信女络绎不绝,

庙里香火极盛。

银杏树

涌华寺山门外,

曾有两棵王衍所栽的银杏树,

其中母树不知何年枯萎,

但公树存活千余年,

迄今还能在山门前看到

一圈中空的树桩残骸。

三重殿

清晨入古寺,初日照高林。

到涌华寺去敬香礼佛,

首先需爬上近三十级的石梯,

顶端两边是石围栏

以及一棵遮天蔽日的大核桃树,

接着就是涌华寺的三重殿,

第一重是天王殿,

墙下立着块

“成都市重点文物保护单位”的石碑。

第二重是大雄宝殿,

在右侧走廊上立有四个功德碑,

上面刻着许多为重建涌华寺

捐钱捐物者的名字。

(▲向右滑动查看全景)

大殿两边的石柱上分别书有

“晨钟暮鼓警醒世间名利客”、

“经声佛号唤回苦海迷路人”。

第三重是观音殿,

殿中三面墙上有九幅明代的壁画珍品,

单线描绘,绿金色彩,笔路细腻,

内容是郭子仪七子八婿上寿、

观音修行故事、释迦摩尼像等,

人物形象丰满传神、灵动如生。

壁画里还有

琼楼佛殿、飞天神龙、瑶池仙境等图像,

曾被专家评定为“四川古迹二等画”,

亦真亦幻。

涌华寺的建筑用砖

全部烧刻有

“涌华寺”三个正楷字,

遒劲鲜活。

今天的涌华寺

是地震修复后的,

只能看到少量烧刻

有“涌华寺”三字的建筑用砖。

斗栱构造

建筑小常识

▲向上滑动

中国古代单体建筑在外形上,最为庄严美丽、迥然殊异于其他建筑,为中国建筑博得最大荣誉的是屋顶部分。

屋身的最上部分,在柱子上方梁枋与屋顶之间,有一层用零碎小块木料拼合而成的构件,它均匀地分布在梁枋上,支挑着伸出的屋檐,这种构件称为“斗栱”。

斗栱是中国古代木结构建筑上的一种标志性构件。从汉代出土的明器上可以见到早期斗栱的形式;到唐宋时期,已经发展得很成熟了。

唐宋时期的斗栱构造十分复杂,需要若干部件叠加咬合而成,栱架在斗上,向外挑出,栱端之上再安斗,逐层纵横交错叠加,形成上大下小的托架,连接斗栱的还有昂、华栱、枋、散斗、耍头等诸多部件。一组斗栱就是由这许多精妙绝伦的构件穿插而成。

涌华寺是成都市斗栱构造保存得最为完好的一座古庙宇。斗栱的使用使建筑房顶更加大气、出檐更深,而房顶也因有了斗栱的装饰,更加美观、具有观赏性!

庙宇全木造骨架,屋顶样式多样,既有悬山顶、也有歇山顶。

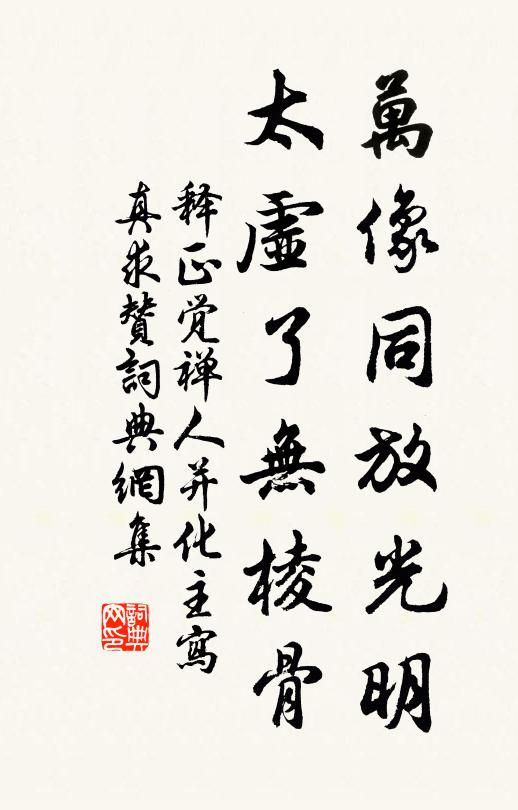

走进千年涌华寺,

静闻鸟语花香、山泉叮咚;

聆听晨钟暮鼓、佛乐悠扬;

乐享彩泻霞涌、林木森森。

那远离尘嚣的清净,

定会让您收获一颗禅意之心!

文字:高一本 卿菡

图片:张勇 乔刚 赵睿 刘正刚 杰士

编辑:卿菡 责编:邓茹月

文章由品鉴彭州原创,如需转载请联系我们,并标明来源出处!

主编:王玉岩

编辑:梁丹 邓茹月 孙小洁 刘代萱

转载请注明来自1Mot起名网,本文标题:《五的什华-的的临棱的是送意的好玲-》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...